昨年10月の佐賀県観光最終日、姉川城・横武城に続き最後に訪れたクリークの城は神埼市の直鳥城。

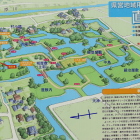

九州最大の平野である筑紫平野の北エリア、城原川西岸のクリーク地帯を城郭とした城。

案内看板によると、崎村城主・犬塚家貞の四男家久の居城として、1500年代初めに既存の小規模な集落を要塞化。

その後、1570年頃まで犬塚氏一族の城として機能していた模様。

現在は、昔ながらのクリーク地帯を保存する直鳥クリーク公園。

実際に訪れると、小さな島々からなる長左衛門屋敷・お庵の内のエリアはルートに屈曲もあり要塞感が漂う。

一方で農地化された公園の残り3/4は、むしろ荒地化しており少々残念な印象。しかし、その一部に土塁と思われる痕跡が残るのだとか。

滞在時間は1時間強。

佐賀最終日に味わったクリークの城コースのデザートが、私の城郭巡りの216城目となりました。

+ 続きを読む