二の丸編の続き

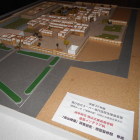

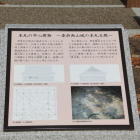

二の丸唐沢間の堀切を抜けると西側上部に中館の東城塁が聳えてます、間に平坦な唐沢が構え、東側城塁には帯曲輪を構え二段の切岸が防御してる、軽トラが通れる道を登り中館の内部へ、中館の南側1/3程が草刈り整備されてますが北側奥は樹木草木が茂り立入困難区、南側下に枡形虎口、二の丸方向へ開いてる。

遊歩道が北側の中館、西舘の大空堀土橋に繋がって居り土橋からの大空堀の眺めは圧巻の一言、中館西端一杯に伸びている、中館側の堀が深く土塁は西舘より高い。なお北側にも土塁が走ってるようですが樹木が茂り近づけず遠目で視認するのみ。

今回の整備で杉など樹木を伐採、草刈りし素晴らしい大堀切、両サイドの土塁を実感出来景観整備の大成果です、桑折町の整備保全に感謝しありがたい事です。

+ 続きを読む