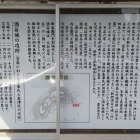

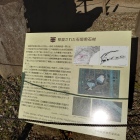

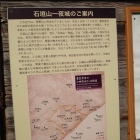

飫肥城見学した後、鹿児島空港に車で向かう途中、案内表示で酒谷城の文字が。慌てて引き返したところ神社の鳥居があり、横に案内板がありここがお城なのだとわかりました。車を止めるところがなく、道脇のスペースに違法駐車させて頂き、ダッシュで約160段の階段を駆け上がりました。階段の上には神社がありここが酒谷城の大手門かと思われます。神社裏から一本道があり、道なりに歩いて行くと左右に曲輪がいくつもあるのが確認できます。これが知覧城や、志布志城など南九州(島津氏)特有の城郭の作り方かと感動しましたが、草が凄過ぎて奥まで見ることができませんでした。手入れすれば見応えのある良い城跡になると感じました。場所も交通の要所に築かれており、萌える山城でした。次に行く機会があれば鎌を持参していきたいと思います。

+ 続きを読む