【大嶋城】

<駐車場他>大島山山頂に駐車可能

<交通手段>車

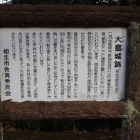

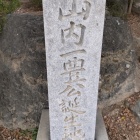

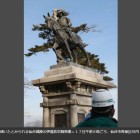

<感想>大嶋城は現地説明板によると1104年にこの地の豪族海老名家季によって築城されたとされます。7代景知は赤松円心に属し白旗城に立て籠もりますが、留守中に新田義貞軍に組したものによって焼き落されたといわれています。かつてはここは島城だったそうです。

現在城跡は善光寺というお寺になっていて山頂部分は改変されているようです。寺を建立するときにあった海老名氏の墓と思われる宝篋印塔・五輪塔を集めています。島には山頂部分を取り巻く腰曲輪が1周していますが後世の改変かどうかちょっと判別できなかった。

<満足度>◆◇◇

<グルメ>相生市は牡蠣の名産です。道の駅あいおい白龍城に牡蠣の直売りをしています。レストラン「和ダイニングまねき」にて牡蠣づくし御膳を食しました。牡蠣フライ・焼き牡蠣・牡蠣ご飯です。相生の牡蠣は身がでかい!

+ 続きを読む