なんと・・イオ殿のカメラの破損は4か月前のことでござったか。ぐぬぬ・・こんなときは ぎゃふん!

ぎゃふんって・・ いつの時代でござるか! そもそも私生活でそんな言葉使う奴はおらぬでござる。びっくりして忍者言葉になっているでござる。ニンニン

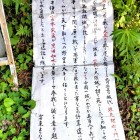

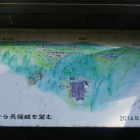

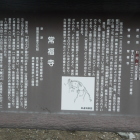

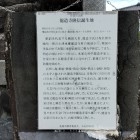

稲積城は那珂川の北に位置する河岸段丘の上に築かれていて、稲積神社の周辺に土塁や空堀が残されているでござる。田んぼや畑になっている場所も多いでござる。天仁2年、那須氏二代・須藤資道によって築かれたとされているでござるが、真偽は不明でござる。

+ 続きを読む