中泉御殿と大池【歴史講演 家康の天下取りと大池~その戦略を今、解き明かす~】受講

(2026/02/07 訪問)

城びとで遠江中泉陣屋が登録されていますのでこの城名での投稿とさせて頂きます。遠江中泉御殿・・家康の鷹狩休息御殿して天正12年、14年(1584年1586年)伊奈忠次に普請される、現在はJR磐田駅南口より南に約200mの所に御殿公園が有り、家康座像と案内板が有るだけです。中泉陣屋は中泉御殿の一部を利用した様です。

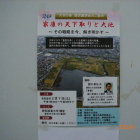

大池の会第3回歴史講演「歴史講演 家康の天下取りと大池~その戦略を今、解き明かす~」が有り、受講しました。

講演会場:静岡県磐田市大原1572-1(静岡産業大学磐田キャンパス大学講堂)

講演講師:冨田泰弘氏(磐南文化協会理事、磐田市文化財課職員)

講演時間:令和8年2月7日(土)13時30分~15時

駐車場:大学周辺駐車場利用 講演料:無料

今年の大河ドラマ豊臣兄弟にも家康の登場も有り今回の講演、富田講師を迎えて大池の会では歴史講演は3回目、冨田康弘氏の磐田を中心にした戦国期の研究調査をもとに、2022年徳川家康と岩田~遠州に見える天下人の足跡~、2025年豊臣秀吉と磐田~遠州に天下人の足跡を探す~との書籍を出版されています。大池の会は25年前から活動して居ます。

冨田講師の講演は

・大池と中泉御殿

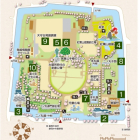

中泉御殿の規模は南北400m東西400m、面積120,000㎡、籠城兵力6,000人、最大収容兵力30,000人。

磐田の秋鹿氏より1573年に家康へ御殿・土地を献上されている、中泉御殿前には中泉砦しての機能、御殿の普請は天正14年12年説、作事は天正15年(1587年)で伊奈忠次による。冨田講師作成の中泉御殿作図がスライド映像されました。

大池は現在JR磐田駅より南に1.5km程で往時より小振りですが当時は中泉御殿の南端が大池に成っており規模が大きかったようで水運で結ばれていた様です。

中泉御殿建設以前は中泉砦、見付砦、城之崎城の兵站拠点として、高天神城の武田氏との攻防戦の反撃拠点の基地として機能。

・中泉御殿と遠州の城

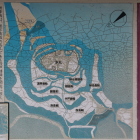

中泉砦、見付砦、城之崎城の拠点から大池、今之浦(池)、大池川、今之浦川、太田川、原野谷川をクリークで繋ぎ河川水運の機能を高め、馬伏塚城、岡崎の城山、横須賀城に跨る内海までの水運と拠点城郭の修復築城し高天神城を西から砦群を築き攻めていた。

又原野谷川を介して久野城とは鷲巣川にて、掛川城は逆川にて繋がっていました。

遠州の磐田台地から小笠原丘陵の南側は河川、沼、湖、クリークの低湿地地帯で河川水運が利用されていた様です、又武田氏との攻防時は武田氏が今川氏の水軍を傘下に治めており遠州灘の水軍海軍の安宅船が駿府から三河渥美湾まで睨みを効かせて徳川氏の動きを抑えて居り、遠州の河川水運に頼らざる得なかった徳川氏の内情があったようです。戦国時代の中東遠の城と周辺スライド冨田講師作図を投影して説明頂きました。作図スライド説明中には各拠点城などの映像も有り大変良く分かりました。

・伊奈忠次ゆかりの地交流

中泉御殿の普請作事の伊奈忠次も有り磐田市もゆかりの地交流へ、地出生地の西尾市、関東の治水関係の伊奈町、川口市、つくばみらい市などとNHK大河ドラマ化へ!目指そうとの運動を始めたようです。

静岡産業大学講堂150名の満席で補助椅子も出して約180名の超満員男女高齢者が殆どでした。

講師の冨田泰弘氏、大池の会の方々に感謝申し上げます、ありがとうございました。

+ 続きを読む