【続百名城82城目】

<駐車場他>千人溜駐車場数十台分あり。

<交通手段>車

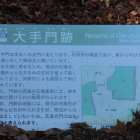

<見所>土塁・石垣跡

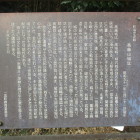

<感想>1泊2日東関東旅第2弾ラスト3城目。かさま歴史交流館が年末で閉館していたので御城印が買えずスタンプ押印し城跡へ。駐車場から大手門跡⇒主郭⇒主郭西端曲輪と虎口⇒天守台へ。天守台は地震の影響で手前から閉鎖中で残念。⇒主郭土塁上へ⇒北西側の段曲輪群⇒二の丸跡を見落としていたので戻り(二の丸跡は藪化)、主郭虎口も見落としていてヤバイとこだった。⇒正福寺跡を見て終了。大手門跡の石積みと大空堀は見事、また主郭虎口の石積み枡形遺構も良く残っていて見応えありました。天守跡には登れませんでしたが、周辺の石垣は自然石との組み合わせになっていて、ミニ備中松山城のような感じで良かった。

これにて茨城県の百・続百名城制覇。また関東地方も制覇し、残る百・続百名城の北の場所は東北地方から北となりました。走行距離1543㎞無事走破。

<満足度>★★☆

<グルメ>道の駅かさまに寄りました。笠間栗が有名で道の駅のワゴンカー販売のモンブランは盛り塩程度の小ささで、えらく値段が高かったので、店内で別の種類の冷凍したやつを購入し、帰りの高速道で運転疲れの時に自然解凍していたので食べました。

+ 続きを読む