上桜城からの転戦です。阿波公方民族資料館駐車場(33.951699、134.655141)に駐車し、標柱場所(33.951994、134.655939)に向かいました。

築城年代は定かではないようですが、藤原清兼によって築かれた平島塁がその前身だそうです。

1534年(天文3年)室町幕府11代将軍足利義澄の二男足利義維(後の義冬)が、阿波国守護職細川持隆に招かれ、3,000貫の所領を与えられて阿波へ移り、平島塁を修築して住んだのが平島館だそうです。

平島館に代々住んだ足利氏は阿波公方あるいは平島公方と呼ばれ、足利義冬の長男が1568年(永禄11年)に三好三人衆に奉じられて第十四代室町幕府将軍となった足利義栄です。

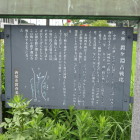

江戸時代になって蜂須賀氏が支配するようになると平島公方の所領は減らされ、わずか100石となりました。

四代義次のときには足利から平島に改めるように命じられ、以後平島氏を称するようになります。

1805年(文化2年)九代義根のとき阿波から脱出して紀州経由で京へ上りました。これにより平島館は廃城となりました。

阿波公方民族資料館(時間的に閉まっていました)の北東に見える小さい丘に土塁が残っているだけです。

信行寺(阿南市那賀川町)と吉祥寺(阿南市長生町西方)に山門、地蔵寺(小松島市松島町)に書院と玄関が移築され現存しているそうですが、時間の都合で行っていません。

攻城時間は10分くらいでした。次の攻城先=牛岐城に向かいます。

+ 続きを読む