山城としてこれだけの魅力を備えていながら、元祖100名城からは漏れている。そう考えると、隠れた名城は数限りなくあって、私たちが訪れるべき場所は100や200では到底足りないのでは、という気さえしてきます。ひょっとして「続々」があったりするのでしょうか?ちょっとゾクゾク(いや、ワクワク?)しますね。

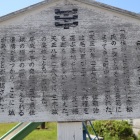

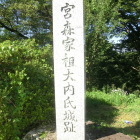

No. 111 向羽黒山城(福島県会津美里町)。「徳川vs上杉」幻の一戦を夢想させてくれる場所。

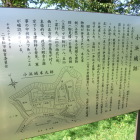

もとは戦国時代に会津地方を治めた蘆名氏による築城。同氏断絶後は歴代領主(伊達、蒲生、上杉)が改修を繰り返したようです。上杉に関しては、よく神指城(会津若松市。輪郭式の平城)が家康の会津征伐に備えるためのものだったと聞きますが、双方を見比べてみると、どうも向羽黒の方が防衛拠点としてふさわしく、名実ともに徳川勢を迎え撃つ「詰の城」と位置付けられていたような気がします。

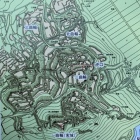

遺構は見事の一言に尽きます。阿賀川を天然の水堀として東は断崖。至る所に竪堀や空堀、虎口、土塁や石塁が設けられた、まさに要害と呼ぶにふさわしい造りです。標高400m超の岩崎山山頂から北の山腹にかけて広がる城域は東西1.4km、南北1.5km。

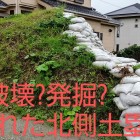

二曲輪付近まで車で上がれますが、遊歩道を利用した方がそのスケールを体感できます。ニ曲輪から一曲輪まではかなり険しい登り。ふと視線を上げるとそこには数百年前の竪堀群や巨大な堀切があり、防御力の高さは一目瞭然。

さて、その後の上杉家についてはご存知の通り。家康は会津への途上、小山(栃木県)でUターンし、上杉景勝・直江兼続主従に呼応して挙兵した石田三成を関ヶ原に破ります。肩透かしを食らった形の景勝はその後降伏。会津120万石から米沢30万石に減知転封されます。なんとも言えない上滑り感。そんな歴史の微妙な部分も感じさせてくれる名城であります。

+ 続きを読む