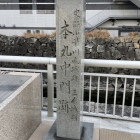

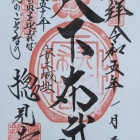

【北曽根城】

<駐車場他>和気町営和気駅前駐車場を利用(100円)

<交通手段>車

<見所>石垣・巨岩

<感想>1泊2日城びと美作・備前山城攻めの旅2日目5城目。朝一に2日目メインの天神山城登城口(和気美しい森)に行ったがあいにくの雨模様で断念し、次の城 数キロ南の北曽根城は曇天ながら行けました。

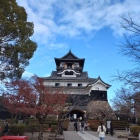

北曽根城の築城・築城者とも定かではないですが戦国時代には明石景行の城だったそうです。北曽根城は和気富士とよばれる山の山頂にあり、和気富士は北方向に伸びる和気山脈の先端部分にあたります。山全体に巨岩が多くあり麓に大正時代に自然石に彫られた大題目岩があります。松茸山で秋は入山禁止のようです。

登城ルートはいくつかあるようですが<34.799246, 134.148301>ポイントの奥から入るルートを選択しました。ハイキングコースにもなっているので傾斜はきついですが登り易いです。途中に岩場の眺望の良い所(山頂は木々が少しあり完全には開けていない)、2段程の曲輪があります。25分程で山頂に着きます。急斜面の為か曲輪は山頂部分に集約されています。主郭部分に電波塔があるので少し改変されていますがコの字状の石垣曲輪や巨岩を組み合わせた石垣遺構は見応えあります。ただ分かる城跡遺構の面積が小さいので少し物足りない。

<満足度>◆◆◇

+ 続きを読む