今回の10日間の城廻りの第二の目的である、福岡城三の丸復元再移築潮見櫓を観察見学する事が出来ました。

車は三の丸有料駐車場を利用、混む前にと朝8時半ごろ到着。

9時ごろには開くのかなと思いながら三の丸北西隅に甦った復元再移築潮見櫓にご対面、令和5年頃より福岡市のHPで様子を見ながら期待しておりました。

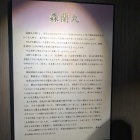

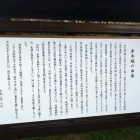

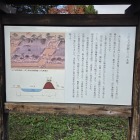

今回の復元再移築潮見櫓は廃城後明治41年に黒田家の菩提寺崇福寺に移築されて仏殿として利用されました。平成2年福岡市は建物を買い上げ、建物復元の調査を開始し屋根裏から発見された棟札により「潮見櫓」と言うことが判明。

石垣の修理・復元して令和5年より建物復元工事を開始し令和7年3月竣工完成、残され使用できる古材(40%)、新材料(60%)、古い瓦も再利用されて、木造二階建て、東・南付櫓構造、外壁の上半分は白漆喰、下半分は黒板張、福岡城の特徴である屋根の庇を支える頬杖にて再現甦りました。(福岡市HPの情報による)

三の丸駐車場より北西隅の潮見櫓現地へ姿が見えて来るとドキドキ胸が躍ります、写真を撮りながら近づき一般公開の入口を見ると公開時間は9時から16時、月曜日休館の貼紙、まだ1時間以上も有る、次の予定も有り入館は諦めて三の丸側、外濠よりも眺めて、潮見櫓の東西南北面を観察見学、外濠に逆さ潮見櫓も写りラッキー、歩きながら撮った写真を投稿します。

後ほど福岡城残ってる建物編、石垣編で写真投稿致します。

+ 続きを読む