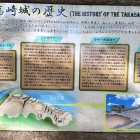

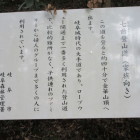

東条城は承久3年(1221)足利三代当主・足利義氏が三河国守護(地頭とも)に任じられた時に築かれ、庶子で長男の長氏が吉良氏の祖となったとされています。吉良氏は南北朝の時代に西条吉良氏と東条吉良氏に分かれ東条初代・尊義が東条城の城主になったようです。

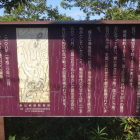

西尾城と異なり、東条城は中世の平山城の雰囲気を残す城址公園になっています。以前は門や櫓台が再現されていましたが老朽化して撤去されてしまいました。三の丸のトイレもだいぶ朽ちて来ているようです。

けっこう家族連れの訪問者も多く、地元の人たちにとっては良い憩いの場であるようです。本丸の虎口周辺(西側)には土塁が残り、二の丸には八幡社が置かれ、東側に土塁の一部が残っています。

+ 続きを読む