にのまるさん、お気遣いありがとう。

一枚目の写真のポリエチレンテープ巻き巻きのわけを問われてます。害獣被害の一人でもある私は、この手のことについて城のことよりもたくさんしゃべれるかも。城のサイトなので、抑え気味に書きますが、それでも長くなりそう。

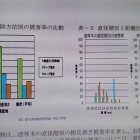

山城に登る際は、たいてい柵を開けて行きますよね。そして鹿のふんがいたるところにころころと。にのまるさんの出題をきっかけに少し調べてみました。2枚目の写真をご覧下さい。テープやロープを巻いておくと植林の甘皮を喰われる被害が減ったとあります(左のグラフ、金沢での調査)が、一番右のグラフでは、 林道から離れるにしたがって効果はなくなり、150m離れるとテープ巻こうがロープ巻こうがほとんどやられてます。とは言っても費用の関係で大規模にやるには、これくらいしか現実的な対策はないのでしょう。皆さんにはジビエ消費をお願いしたい。人間が本格的に食べれば、鯨だって、マグロだって、少なくなりました。

私の対策は、鉄条網の柵を作ったり、幹に布を巻いたりの防戦でしたが、昨年、役場から小動物用の檻式罠を借りて、うちのブドウを食い荒らした、アライグマを一頭、捕獲したりました。

+ 続きを読む