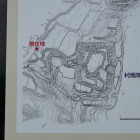

願証寺は本願寺の蓮如の6男蓮淳により香取庄中郷杉江の地(現状川の底)に築かれ

本願寺(山科か大阪)から動けない蓮淳に代わって次男の実恵が入りました。

後の時代、本願寺顕如と織田信長の対立が決定的になり長島一向一揆と信長軍が激突します。

双方多くの犠牲を出しますが、最終的に中江・屋長島に残存した一揆勢2万は四方から

火をかけられ全滅し、願証寺の一門も2当時2歳だった顕恵をのこし全滅します。

信長の死後天正13年織田信雄に許され願証寺は復活します。清洲から名古屋に移され

慶長年間(1596~1615)に准恵により桑名に願証寺が再建されました。

いまの願証寺は准恵により江戸時代初期に再建されたものということですね。

古来より武士同士の勢力争い、既得権益の奪い合いというものはあったのですが

坊主の世界でも同じようなものがあって、戦国の時代に本願寺派と

織田信長が戦うことになったのは必然と言えるでしょう。

女子供老人を含む2万人が殺されたのは気の毒ですが、最もけしからんのは

農民の信仰心を逆手にとって戦国大名にけしかけた本願寺の高僧たちではないでしょうか。

戦国の武将も農民を徴収して足軽に使っているのですが、坊主が大名と同じ

ことをするというのは、やはり末法の世としか思えないのです。

+ 続きを読む