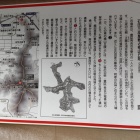

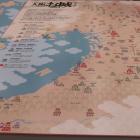

豊臣秀吉誕生の地(諸説ありますが)として知られる中村公園は名古屋市中村区にあり地下鉄東山線中村日赤駅から徒歩約15分で行くことができます。豊国神社があり石碑、説明板がありました。となりの常真寺には豊臣秀吉公産湯の井戸やお手植えの柊、銅像があります。付近には秀吉の家臣で後に秀頼の補佐役も務めた小出秀政邸址と秀吉の正室高台院の甥にあたる木下長嘯子邸址の石碑と説明板がありました。

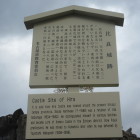

先に投稿しましたが、となりの妙行寺は加藤清正の銅像や生誕の地の石碑があります。

名古屋市中村区にあり地下鉄東山線中村日赤駅より清正公通を歩いて徒歩10分くらいです。

歌舞伎役者の初代中村勘三郎もこの地で誕生したという説があり公園内に象と説明板があります。初代勘三郎の祖父の兄が豊臣家三中老のひとり中村一氏であると説明板にありました。

+ 続きを読む