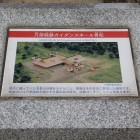

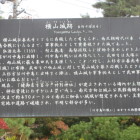

1379年に小山 義政さんが築城した「犬飼城」。またもや入口付近をウロウロしてきました。

駐車場に着き、雨がポツポツ降ってきました。

傘を持って出陣です。

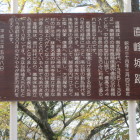

民家の横に『犬飼城入口→』の看板があり、迷わず右折。『見学コース』の小さな看板もあります。

親切な「犬飼城」です。

位置的に宇都宮氏の拠点に近く、小山氏の「犬飼城」かは不明との事です。

ただ、小山 義政さんを調べてみたら、宇都宮氏とのバチバチで、鎌倉公方に睨まれてしまいました。

幾度となく反省したふりして、また戦います。

小山氏、懲りません。

因みに息子さんも、公方を振り回しました。

こんな方だから、宇都宮氏の近くに「犬飼城」を築く事ができたのかも( *´艸`)

この日、東北道の降り口を間違えて鹿沼で降りました。で、目的地に戻らずに『お城を探す』で予定変更した次第です。

どの土地にも、すごい御城と、面白い先人がいるんだなっと、再確認。

「犬飼城」他、薄ぺたい情報で、保存会の方々に申し訳ないですが、再訪をすると誓い、栃木県を後にするのでありました。

私も、懲りません(^-^)v

+ 続きを読む