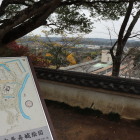

藤橋城・杉原砦と徳山ダムの探訪見学を終えて揖斐川渓谷をドライブ見学しながら今回の3城目の相羽城に初登城。

駐車場:相羽公民館南のジャリ駐車場(35°27'23"N 136°38'12"E)を利用

参考資料:城郭放浪記さん、グーグルマップ、城びとの投稿者各位。

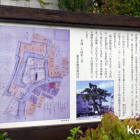

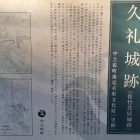

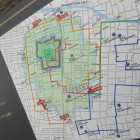

方形の低高地に八幡神社が鎮座しここが主郭の跡地か?東側の廃線跡プラットホーム間、堀だったかも?通り南から八幡神社鳥居と標柱を確認、南側隙間から低高地の土塁と堀跡かな?と確認し、更に南、西と民家を廻り込み北西の隙間から低高地の土塁法面、堀跡かな?を確認、神社に入り込めないので戻って南側、東側へ、神社が鎮座してる段には立派な城名石碑を確認。

歴史面は皆さんが書き込んでいるように美濃なので土岐氏、斎藤氏絡みの歴史が残って居る。

+ 続きを読む