規模が大きく、遺構も良く整備されている

(2023/11/30 訪問)

諸先人方の内容を参考にさせて戴くと、武蔵七党・猪俣党の猪俣政行は榛沢郡藤田郷に拠って藤田を称し、花園城を築いたといわれる。小田原征伐まで武蔵国北部の国衆として400年余り続く。小田原・北条氏康は武蔵国北部支配を固めるため、藤田氏15代目・藤田康邦に四男・氏邦を入婿させる。氏邦は1564年に鉢形城に入り、1582年まで藤田姓を名乗る。寄居町には藤田氏の菩提寺、藤田善導寺が創建され、町内には少林寺、正龍寺、連光寺など藤田氏により建立された寺院が多い。

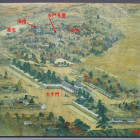

善導寺さんに許可を戴いて駐車させて貰う。諏訪神社・花園城跡の入口に標示とA3版の二つ折りパンフレットが置かれている。畑を山に向かって行けば、石段の上に諏訪神社、社殿の右手に小振りな稲荷社があり、横を通り山道に入る。呼称は案内板等に従う。途中から竪堀6に出て直登になる。この竪堀は二重竪堀となり主要郭手前で合流する。突き当たりを右に折れて先で、二の郭と三の郭間の堀切3となる。三の郭から堀切を超え東郭へ、東側は堀切1で竪堀1となる。二の郭に入り堀切4の最北側に土橋?が残り、渡って本郭へ。本郭は東西に細長く段差があり、西奥に城址碑が建つ。西下には堀切5があり、先には幾段かの小郭が見られる。堀切5には「花園城跡・下り」と標示もされている。これに従えば堀切5から本郭・二の郭下の小郭を通り、登りの突き当たり場所に出て、往路を引き返す。

+ 続きを読む