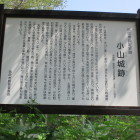

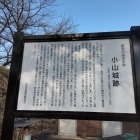

説明板には、天川に面した崖の上に造られた城で、室町から戦国時代の城跡である土塁と空堀を巡らしたほぼ方形の形状で、土塁は最大5メートル、虎口は東にあり両脇に石組みが残っている。南辺の土塁中央部が大きく崩されているが、虎口があったとされ、土塁隅には櫓があったと考えられる。空堀の幅は東辺で8メートル、南辺と西辺が15メートル、崖となる北辺は幅の狭い横堀となっている。土塁の西10メートルに「ごんぱち塚」と言う塚がある。

宝徳2年(1450)に小山城主・穴山伊豆守信懸(ノブトオ)が小石和の武田信重を攻めたとの記録がある。大栄3年(1523)に南部下野守に攻められ落城し、穴山伊予守信永は常楽寺で最期を遂げた。武田氏滅亡・本能寺の変後の甲斐国をめぐる徳川・北条の争乱では、鳥居元忠が騎馬130騎、雑兵600人で守る・・・。と記されている。

土塁法面、空堀には雑草が生い茂り、土塁の上(南東・南西・北西)に東屋が建つが、腰より高い草で一ヶ所登ったのみ。

+ 続きを読む