【小川城】

<駐車場他>主郭手前に5台程度の駐車場がありますが、登り口<34.848581, 136.040028>からの山林道路が狭いためお勧めではありません。運転経験がある5ナンバー以下の4駆車なら行けそうです。私は200m程手前の分岐にある空き地(1台分)に駐車しました。お勧めは小川中ノ城跡の登り口<34.845128, 136.032368>に1台分の駐車スペースがありますのでそこに停めて中ノ城を見て裏奥の登山道を登って城跡に入るルート(おそらくこの道が大手道かも)がよいでしょう。

<交通手段>車

<その他城跡説明>Googleマップに小川城跡(徳川家康の伊賀越え)と西にもう一つ小川城というのがありますが前者が城跡主郭位置で後者は城跡の大手口の基地(尾根曲輪と傾斜削平地)のような感じになっている遺構でした。

<見所>主郭・切岸・堀切

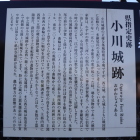

<感想>現地説明板によると小川城は1305年に鶴見氏によって築城されたとの伝承があるが定かではありません。戦国期には西之城・中之城とともに改修され多羅尾氏の支配下にあったと考えられています。多羅尾氏は豊臣秀次事件に連座して城は廃城となりました。その後本能寺の変の際、徳川家康の伊賀越えで家康は信楽で1泊したのがこの小川城と伝えられ、この時の功績で多羅尾氏は江戸時代に世襲代官となります。

山頂部一帯はよく整備されていて草が綺麗に刈られています。主郭中心部は山を削り掘り下げて周囲を土塁にして内側下部に石積みが残っています。また礎石も残されています。主郭西端は土を盛上げて櫓台のようになっており、主郭南側は広い平坦地になっています。主郭の南西隣に東屋のある曲輪があり、その西側が堀切で城跡主要部の虎口だったようにも見えます。そこに中ノ城への下って行くルート(前述<駐車場他>のルートと繋がる)があり下ってすぐ舌状曲輪⇒前述の大手口基地⇒中ノ城との中間地点に小さい堀切とすごい深くて大きい堀切があり見応えあります。

主郭の東側は小さな段曲輪があり一旦谷になっています。東にもう一回登ってピークに狼煙台のような小さい曲輪があります。その東がまた降りて尾根曲輪の削平地になりその先が整備が終わって笹薮になっていました。

北西麓の中ノ城と西ノ城は東西をはしる街道を南北に挟んで築かれていることから街道を押さえる城で、山頂部は合戦があれば本城の役割をする連携している一連の城郭群だったと私は考えます。領主の多羅尾氏は平素どこに住んでいたかは分かりませんが、山頂部の規模や主郭に礎石建物があったとすると相当立派なものだったと思われます。時間を取って前記2城と合わせて3城見る事をお勧めし、満足度は3城跡合わせてのものとします。このあと西ノ城、中ノ城を訪城したので順次投稿します。

<満足度>◆◆◆

+ 続きを読む