北之庄城のホームページができました。近江北之庄城に関して広がっているいくつかの誤解を訂正したいと思っています。

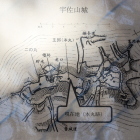

・北之庄城(岩崎山城)という城跡名からの類推で、城跡のある山の名前を岩崎山と考える方がおられますが、岩崎山は尾根続きの別の峰の名前です。岩崎山城という名前は、江戸時代の文献に由来する名称で、現在の山の名前に由来するものではありません。北之庄城(遺跡名)=岩崎山城(文献上の名前)ですが、北之庄山254m≠岩崎山278mです。

・確かに江戸時代の文献に寺院跡と推測する記事がありますが、少なくとも「阿弥陀寺」が前身ではないと思われます。阿弥陀寺は現在も八幡山の北部にある別峰の奥島山に存在し、その近くに室町期の「阿弥陀寺」跡と考えられている遺跡が存在します。

次のサイトもご覧ください

北之庄城(岩崎山城)http://uenosato.net/kitanoshojo/

+ 続きを読む