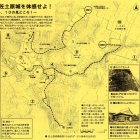

コケコッコー共和国を知っていますか? 伊勢自動車道勢和多気ICのすぐ近くにその国は存在します。

国民の数は50~60名。ニワトリの数は10~14万羽。彼らは主にニワトリで生計を立てています。

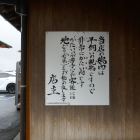

平日のとり焼肉ランチは720円。安いなあ‥でも訪問した時は日曜日でした。パスポート無しで入国できますが車のタイヤの消毒が必要です。注意書きにもあるように平飼いの親鳥の肉は非常に固いです。だいたい砂肝と同じくらいの固さですね。弾力があって面白い。

ただ噛む力と飲み込む力の弱い人や、お子さんは柔らかい若鳥の肉を食べた方が良さそうです。喉につかえてしまったら大変ですからね。せっかくなので、だし巻卵も頼んでみました。でかっ!家族で食べるやつだコレ! 結局おいしくいただきました。お土産は有精卵のプリンです。

ハローワークで応募すればコケコッコー共和国の国民になれるかもしれません。でも国籍は日本のままですよ。

コケコッコー共和国‥三重県多気郡多気町丹生4409

+ 続きを読む