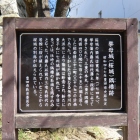

日近城は長篠・設楽原の合戦の悲劇の人、於ふうさんの父・奥平貞友の居城です。天正期に徳川方によって改修を受けているようですが、あくまで地方の小城に過ぎず、また挟撃が出来るような城も近くに無いため羽柴の大軍には対抗できなかっただろうと思います。

また貞友公は於ふうさんの首を弔った墓の近くに剃髪して居住しており、そんな可哀そうな人を(家康公が)無理に戦に引きずり込もうとしたかは不明です。

城址近くまで林道が続いていますが、道は悪いし廣祥院近くの日近の里駐車場に車を停め下から歩いて行った方が良いと思います(自車で来られた場合)。ちなみに自分は林道途中の停めれそうな場所に車を停め歩いていきました。帰り道に、行きには無かった新鮮な熊のフンを発見しました(しかも二頭ぶん)。

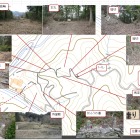

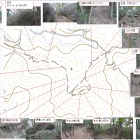

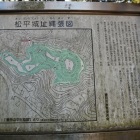

ちょっとタイミングがずれていたら遭遇していたかもしれないです。今はどこの山でも熊スズは必須のようです。城址の話に戻りますが、本丸の西側に曲輪を二つ配しており街道が良く見えます。本丸には土塁が残っており南側には馬走りが東西に伸びています。本丸東には堀切が二つありその先はトイレになっており、トイレの状態はなかなか良い方です。堀切の間は大きな土塁が横たわり二つの堀の間を四方に遮断しているようですが土塁の上は確認していません。

+ 続きを読む