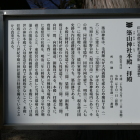

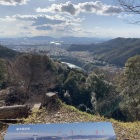

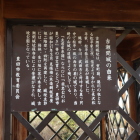

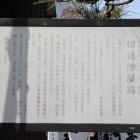

北武蔵ハイキングコースになっており、東の円良田特産センター、南の波久礼駅方向、西の陣見山側から来られる。城山の説明板に、花園城の支城として、藤田氏が築城、または鉢形城の支城として猪俣氏が築城とあるが、詳細は不明。鉢形城の食糧の供給を担い、天正18年豊臣勢の真田氏に攻められ落城、と載る。

尾根を西から行くと、先のピークに屋根が見えた辺りに堀切がある。更に堀切、正面は主郭の高い法面、右手から主郭下の郭(腰・帯曲輪とも)に上がる。後世の階段が付けられ、東屋の建つ山頂・主郭にでる。円良田へ下れば郭跡、二条の堀切が見られたが、更に下に井戸跡があるようだが、陣見山の西から歩いたため、登り返すのに躊躇し確認しなかった。主郭の下郭から波久礼駅側に下れば、小さな削平地らしきものもあるが、急坂となって下るハイキングコースになっている。

+ 続きを読む