普段は「城びと」ある時は「キン肉マンびと」、そして今回突然に「カレーびと」になりました。

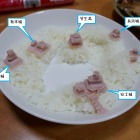

マジメに諏訪原城の投稿をしている時に「馬出」の形状を見て、突然「カレーの神」の啓示を受け、今回の投稿と相成りました次第です。そもそも諏訪原城の馬出は空堀なので、カレーは関係ないのですが、それだとビジュアル的に寂しいので、なにとぞご容赦願います。

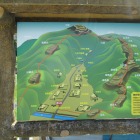

諏訪原城には広大な「外堀」と「内堀」があり、他にも複数の「馬出」があります。特に規模の大きいのは「二の曲輪大手馬出」と「二の曲輪東内馬出」で前者は訪問してすぐに遭遇し絶大なインパクトを残します。

後者は二の曲輪の北側に配され、土橋でニの曲輪と繋がっていて、全容が把握しやすく諏訪原城のシンボルとも言える存在です。他にも「二の曲輪東内馬出」と「二の曲輪南馬出」も訪問しており、後者は規模こそ大きくはないものの、きれいな扇形の堀を残しています。

「カレーと城」繋がりですと他にも「坂本城:華麗なる水城」の坂本城カレー、「長浜城:カレーは飲み物ですか?」の滋賀‥琵琶湖カレーが好評発売中です(売ってない!)。

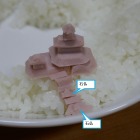

最期にあえて一言、「馬出は食べ物です(ポカッ!)」

※1 訪問日は脳内で馬出カレーを訪問した日付になっております。諏訪原城訪問日ではありません。

※2 「馬出カレー」には生身の武田兵は付属しておりません。

+ 続きを読む