登城口に砥石城入口の案内板があり、登城路はハイキングコースになっています。

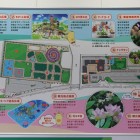

少し急ですが歩きやすく山頂部の本丸には10分ちょっとで到着、見晴らしも良いです。

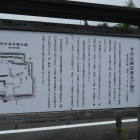

本丸は広く、説明板も設置されていました。

野面積みの石垣の案内板があり、僅かに当時の石垣が残ります。

その奥の石垣は江戸時代に建っていた金比羅宮の石垣です。

主郭から奥の尾根に進み出丸へ向かいます。

笠松神社の手前に案内板があります。

やや入口がわかりにくいですがこの案内板とピンクリボンに沿って行くとすぐに道がついています。

まずは堀切、浅くなっています。

さらに尾根を進んでいくと出丸手前に堀切があり、その先の城塁を登ると出丸、さらに奥に向けて段になって曲輪が続いていました。

直家生誕地ですが島村盛貫の奇襲により祖父の能家が自害、父の興家と脱出した城です。

その後各地を転々とした後奪還しました。

近くには高取山城もあり徒歩圏内なのですが次回に回すこととしました。

+ 続きを読む