皆さん、はじめまして✨

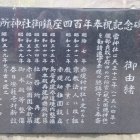

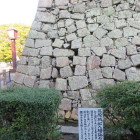

「西尾の抹茶」や「三河一色産うなぎ」の産地として知られる"愛知県西尾市"の西尾城(公式)です🏯

これから時々、城びとさんの投稿で西尾城に関するイベント情報などを投稿させていただきます

実は西尾城では現在「クラウドファンディング」に挑戦中でして、12月末まで70万円を目標に皆さまからのご支援を募っております🥺

開始1週間と少しで、43人の皆様からのご支援をいただき、何とか443,000円まで到達することができました🌅

これもひとえにいち早くクラウドファンディングの情報を見つけていただき、ご支援いただきました皆様のおかげです😭

あらためまして、御礼申し上げます。誠にありがとうございます✨

リターン品には

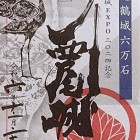

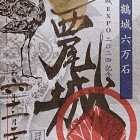

・新作御城印(完全肉筆)…限定10枚

・新作御城印(シリアルNo.入り)…限定100枚

・地元日本酒尊皇とのコラボ/限定ラベルワンカップ

などがございます

各地にある城や城跡には、その土地にあった風土や文化が育まれており、歴史をお楽しみいただきながら、ぜひ食などの文化もお楽しみいただければと思い、今回の企画を開催するに至りました。

御城印のデザインについても、今回は日本酒とのコラボを意識した仕様になっており、

・西尾鶴城六万石という日本酒銘柄にちなみ、六万石の石高を誇った大給松平の家紋のみを大きく印刷

・シルエットには鶴城の愛称から鶴のシルエットと尊皇蔵元がある幡豆地区の豊かな自然の象徴・三ヶ根山が描かれています

今回の企画で西尾城や西尾の歴史、特産品を感じていただければ幸いです!

ぜひぜひ皆様からのご支援お待ちしております!

https://camp-fire.jp/projects/792171/view

+ 続きを読む