2018年夏以来の登城です。

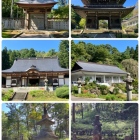

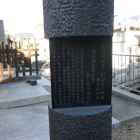

春日山駅からものがたり館〜史跡広場〜春日神社〜林泉寺と歩いてみました。

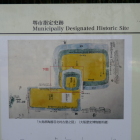

史跡広場の掘立柱建物は前回見た記憶がなく、新たな学びとなりました。また、林泉寺の上杉家墓所や川中島戦死者供養塔、宝物館では、かの時代を生きた人たちのいのちの証を受け止めた思いでした。

林泉寺から春日山神社までは歩いても10分くらいでしたが駅到着からすでに2時間が経過。少々焦りましたがせっかくなのでゆっくり歩きます。

春日山神社から反時計まわりで千貫門から毘沙門堂、本丸、天守台跡までのぼり、大井戸の方へ下りて、景勝屋敷、柿崎屋敷、南三の丸まで進んで二の丸へ戻り三の丸へ。米蔵跡の土塁がかっこよかったです。

素晴らしい天候に恵まれ、今日この時にこの景色を見させてくれた謙信公に心からありがとう!の気持ちになりました。

令和の城めぐりは攻めたり守ったりヒリヒリしなくても生命を狙われることはないので、のんびりと気持ちのいい散策を楽しんだところで、次の高田城へ行くため駅までダッシュ💨

+ 続きを読む