孫の運動会観戦の翌日、孫を宇都宮LRT乗車と飛山城跡探訪と誘ったのですが、「もう乗ったよ!」と一言、娘、孫達、家内は1日買物ショッピングの方が魅力で、私は1日城廻へ。

宇都宮へ来たら是非、LRT乗車したいと願って居ましたので、早速グーグルマップで調べるとLRT飛山城跡駅に無料の飛山城跡停留場駐車場(宇都宮市竹下1674)が設置されている。

ナビに住所を合わせるがナビが2年前の設置なので住所番地が無く、地形に合わせてセットする、バッチリ駐車場に到着、砂利舗装で20台以上は可能。

飛山城跡駅と宇都宮駅東口間を往復乗車、約6.8km程、料金250円、走行時間22分、1時間に5本の運行、平日の朝、夕方時は運行本数多くなっています。

飛山城跡駅では上りと下りが丁度行きかい上り車両と下り車両を同時に見る事が出来ます、上りの宇都宮東口行きは空いていましたので座れましたが下りの乗車は満員で立ち席、宇都宮大駅で多く方が降りられ座れました、鬼怒川架橋の眺めは飛山城跡の西端崖が遠望出来、景観も素晴らしい眺めでした。また新しいLRTの新しい香りと車内と景観を楽しませて頂きました。

その後車で飛山城へ、徒歩では約1.4km程20分、沿道に幟旗、角々に案内板があり容易く登城できます。

車は飛山史跡公園とびやま歴史体験館前の駐車場を利用。

体験館に入り展示物見学と資料をゲット(無料)

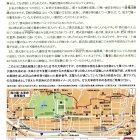

飛山城跡をぐるっと探訪し、飛山城西端崖の2号堀と4号堀の間で宇都宮LRTコンクリート橋が遠望出来ましたので、12分間隔の運行と分かって居ましたので時間待ちをしてコンクリート架橋を走るLTRを撮影しました。

先に、にのまるさん朝田さんが投稿されて居ましたので触発され楽しませてもらいました。

6号堀と櫓台-2/7に続く。

+ 続きを読む