下山甲斐守城(奈垣)

(2024/11/16 訪問)

【下山甲斐守城】

<駐車場他>谷部への降り口<34.591562,136.152772>に車を寄せれば1台駐車可能

<交通手段>車

<見所>土塁・横堀・虎口・切通し・落とし穴?

<感想>日帰り伊賀攻めの旅1城目。下山甲斐守城はここの奈垣と、また比奈知という地区に2つあります。今回は城びとフラッグの方のみ登城。下山甲斐守城はここら一帯の土豪下山氏の築城によるもので、伊勢国司北畠氏に属して(北畠氏館・霧山城から近い)いました。1579年第一次天正伊賀の乱の際に下山甲斐守は織田信雄に伊賀攻めの手引きをしたとされます。城びとの城郭情報では築城年が1579年となっているので、それまで居城としていた比奈知から乱の前後にここの奈垣に築城し入城したと思われます。御存じの通り最初の伊賀攻めは失敗しますので下山甲斐守は自刃したとも第二次天正伊賀の乱で憤死したともいわれますが定かではないようです。

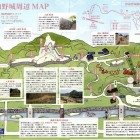

登城口は上記駐車ポイントから城跡の南にある谷部へ降りた道から入ります。しんちゃんさんの案内通りに土橋を渡り登って(道はない)行けば城跡にたどり着けます。城跡は大きく2構造に分かれていて主郭の南側に谷部の扇状の段曲輪があります。上段が主郭で高土塁囲みの曲輪で虎口が南西口と北西口の2か所あります。南西口が大手口のようで外枡形の四方土塁が残り、その枡形の南麓側へ切通しが2本あります。面白いのがその2本の切通しの合流地点(舛形のすぐ下側)に大穴がありどうも井戸ではないようなので私は落とし穴ではないかと判断しました。切通しのうち1本は折れ曲り、主郭の下正面を通るので主郭からさんざんに攻撃される構造です。北西口の虎口は搦手のようで虎口手前から道がジグザグに折れ曲がっている遺構が良く残っています。

主郭は南は大手道がある崖になっていて切岸、土塁はほぼ無い。残りの3方が3m程の高土塁で横堀があり横堀外側の土塁もほぼ同じ高さで囲んでいます。技巧的な虎口の造りと高土塁、見応えある城跡でした。

<満足度>◆◆◇

+ 続きを読む