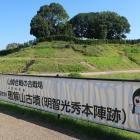

つくばエクスプレス・関東鉄道 守谷駅から徒歩20分(道中は一部、歩道が狭いので注意してください。)城址公園には駐車場・トイレも設置されています。

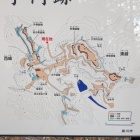

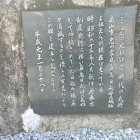

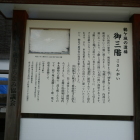

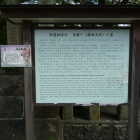

駐車場のそばに、空堀の断面図が展示されています。周辺は湿地帯で天然の要害となっています。駐車場側から湿地のある城跡西側に出ると城址の入り口があります。

城址の入り口に着くと、いきなり大規模な空堀の堀底になっています。城址公園内には、深い空堀や坂道桝形虎口などの遺構がかなり良好に残っており、見ごたえたっぷりです。

また城址北西側は、かつては古鬼怒湾という内海だった関係で、船着場跡もあります。現在も湿地が残っており、桜が植えられています。訪問した際は、河津桜がほぼ満開の状態で、お花見を楽しんでいる方も多くいらっしゃいました。桜の名所として、地元では知られているみたいです。河津桜以外にもソメイヨシノも植えられているので、ぜひ桜の時期に行ってみてください。

+ 続きを読む