【続百名城74城目】

<駐車場他>杉山城跡駐車場

<交通手段>車

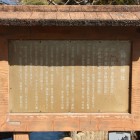

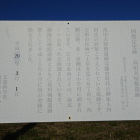

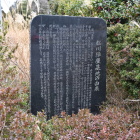

<見所>堀・土塁・土橋・食い違い虎口・曲輪

<感想>1泊2日埼玉大阪化計画第2弾、2城目。嵐山町観光協会にて御城印購入⇒嵐山町役場にてスタンプ押印後に登城しました。整備された城跡なので、正規ルートの大手虎口から散策を開始し、全体を巡りながら上方の主郭まで見て⇒主郭北側の郭群⇒北の搦手口まで行って、戻るルートで最後に東二・三の郭を見ました。独立した小山全体を城塞化しており、細やかな堀・土塁・土橋は私には陣城跡のようにも見えました。また狭い通路や袋小路の郭は迷路の様にも感じました。技巧的な遺構の数々に思わず「ほう!ほう!」と声が漏れつつ楽しく散策できました。

<満足度>★★★

+ 続きを読む