神奈川県と山形県の圧から解放されたくて,ちょいと気分転換に富山まで来てしまいました。路面電車に揺られて,富山港線終点の岩瀬浜駅まで。ここから,キャリーバッグを転がしながら大村城散策(←チェブさんのよろこぶワードか…❓)。

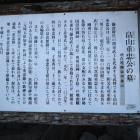

瑞円寺にはパネルがあり,本堂の奥のほうまで行きたかったのですが,手前の墓地で作業をされている方がいました。不審者と思われて騒がれても面倒くさいので,これだけで終了。

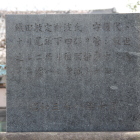

精霊塚を撮影して終わろうと思っていたのですが,途中に海岸通天満宮があり,戦時中に砲弾が奉納されていて,鳥居ワキにひときわ異彩を放っていました。海岸通天満宮は公園も併設しており,フツーに子どもたちが行き交います。「教育的にどうなんだろう…」と,疑問を感じました。

+ 続きを読む