喜寿の祝い、郷里中学校卒関西地区の同窓(同級)の集まりの前に、浜松始発2本目乗り空き時間を2時間設けて2度目の花隈城の後、海軍操練所跡を目指す。今回の探訪は最近肉球さんが投稿されて居り今回の機会に是非訪ねたいと企画した。

住所:兵庫県神戸市中央区新港町17

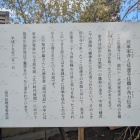

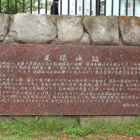

花隈城から南に約350m程で国道2号線に出る、2号線を東に進み約400m程で2号線の南側に「みなと公園」(住所:兵庫県神戸市中央区波止場町1-5)に在る、「神戸海軍操練所・陸奥宗光顕彰碑」を見て、更に東にハーバー沿いを約250m程の角に「網屋吉兵衛顕彰碑」が在る、東通り対面のビル前に錨のモニュメントと面に「史蹟旧海軍操練所跡」と黒色鋳込まれており横のブック状石盤に碑文が在る、覗き込んで観るが設置面が高く良く読めない写せない。

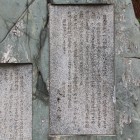

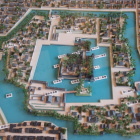

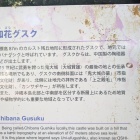

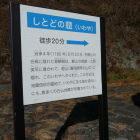

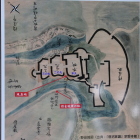

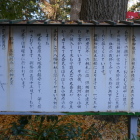

更に南に約50m程にグーグルマップ史跡マーク「神戸海軍操練所遺構」(住所:兵庫県神戸市中央区新港町16-3)と有り訪ねる、京橋エリアで阪神高速を潜った先に在り、肉球さん投稿の写真で良く分かりました、発掘で出土した石垣の残石が二ヶ所に分けて地表展示されている、周りを覆っている金網フェンスの南面に3枚の解説板(京橋エリアに残る石碑たち)(発見された海軍操練所跡・初期神戸港)(絵図・古写真で見る京橋エリア)が写真と文章で設置されている。

喜寿の会の時間に迫っておりあまり海舟・龍馬の余韻に慕って折れませんでしたが、司馬遼太郎の龍馬がゆく、大河ドラマなどで良く見聞きした事でもあり、肉球さんのお陰で訪ねる事が出来ました、感謝です。

この後は西に2号線を約1.5km程歩いて神戸駅近くのハーバーランド18階の会場へ時間前到着、郷里から、関東から、地元関西在住中学同級会を「喜寿の祝い」で約30名弱。老いを感じながら楽しく愉快に酒量は少々、近況と郷里を語り合いました。

+ 続きを読む