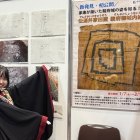

箕輪城の復元門が平成28年11月には郭馬出西虎口櫓門が完成し、2~3年後には本丸西虎口高麗門が完成の新聞ニュースでしたが、伸びに伸びてその間本丸・蔵屋敷間の木橋が完成し、いよいよ本丸西虎口門の工事が令和6年度から着工されており、投稿等で本丸西虎口門の工事中写真等が掲載されて居り、そろそろ工事が進み門の工事、素屋根の工事の進捗は如何かと、孫の運動会観戦で宇都宮へ訪ねた折り1日箕輪城、上野未踏の城廻りに出掛けました。

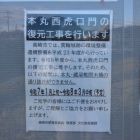

本丸西虎口高麗門の建設は未だでしたが、側溝工事、素屋根、覆いのシート掛けは進んでおり工事中の雰囲気は十分に伝わってきます、中に入れないので周辺を本丸側、蔵屋敷側より観察撮影して、完成を待つことに。

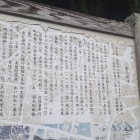

工事の案内掲示には、「令和6年度から本丸西虎口門の復元工事に着手、令和7年1月上旬~令和8年3月中旬(予定)で本丸・蔵屋敷間の木橋の通り抜け禁止」と掲載されていました。

本丸西虎口高麗門と続き木塀の完成公開は令和8年3月末桜の頃に成るのでしょうか?

完成公開後に訪ねたいと思っております。・・待ち遠しい事です。

+ 続きを読む