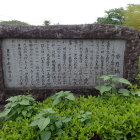

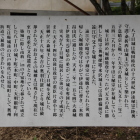

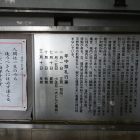

詳細は不明ながら野上荘荘官・寺中氏の城と伝わり、高野山勢の影響の下、野上八幡山本陣と一体となって機能したと考えられるようです。

野上八幡山本陣東側の平坦地からストックを頼りに急斜面を下り、埋谷池の堤を渡って東に谷を上った先が寺中城です。堤の上はススキと笹が生い茂っていますが、藪はすぐに終わるので覚悟を決めてGo!

寺中城は楕円形の主郭と東接する長方形の副郭からなり、主郭は中央部にうっすらと土壇らしきものがあり、北辺を除く三方を低い土塁で囲んでいます。主郭土塁の外周には二重の横堀がめぐっていて、内堀と外堀の間の土塁は分厚く高さもありました。二重横堀は主郭の東側に回り込んで、副郭との間の堀切になっています。副郭は広さはあるものの削平が甘く、東側に緩やかに傾斜していました。副郭の南側には主郭・副郭間の堀切から分岐した外堀が続き、副郭東端の堀切(南方向へは竪堀)と繋がっています。

主郭と副郭だけの小さな城ながら、二重横堀と土塁は明瞭に遺っていてなかなか見応えがありました。ちょっと訪れにくい城ではあるものの、野上八幡山本陣とあわせて挑戦してみてはいかがでしょうか。

+ 続きを読む