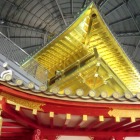

📣【夏休み限定🌞✨首里城公園で自由研究&体験ざんまい!】

\今年の夏は、首里城で「つくって学ぶ」特別な体験をしよう!/

しかも❗対象プログラムに参加すると、入場料が20%OFFになるキャンペーンも実施✨

沖縄の文化を体験して、お得に首里城もめぐろう!

🗓️開催期間:8月1日(金)~24日(日)

📍場所:首里城公園(首里杜館・系図座・用物座ほか)

📘自由研究におすすめ!

🔸夏休み自由研究帳(無料配布)

首里城の歴史や文化を学べるオリジナルワークブック📖✨

配布場所:首里杜館、系図座・用物座

7/19(土)~配布スタート!

🎨工作・文化体験も充実!(一部要予約)

🆕赤土でシーサー作り体験(8/2・3/¥3,500/要予約)

赤瓦の原料である赤土を使ってオリジナルシーサーを作ろう🦁✨

場所:首里杜館1階レビューホール

🆕紅型タペストリー染付け体験(8/9・10/¥4,000/要予約)

沖縄の伝統工芸の紅型でタペストリーづくり。当日お持ち帰りOK🎨

場所:首里杜館1階レビューホール

🎐オリジナルちょうちん作り体験(8/16・17/¥1,200/随時受付)

作ったちょうちんを持って夜の首里城を歩くのも◎

場所:系図座・用物座

🍪琉球お菓子作り体験(ちんすこう)(8/23・24/¥1,200/要予約)

琉球の歴史を学びながらちんすこう作りに挑戦しよう!※小麦使用

場所:系図座・用物座

「満員御礼」

🌅サンセットガイドツアー(8/2・9・16・23/¥1,000※別途要入場料/要予約)

夕日に染まる首里城をスタッフがご案内します🌇

集合場所:系図座・用物座

🎨首里城ぬり絵体験(8/1、6~8、13~15、20~22/無料)

正殿をカラフルに塗ってみよう!🖍️

場所:系図座・用物座

10:00~16:00(随時受付 ※受付終了15:30)

👘こども御開門式(ウケージョー)(8/3、10、17、24/無料)

毎週日曜の朝に開催!歴史衣装で儀式に参加しよう✨(要申込・無料)

参加者募集中!

場所:奉神門

8:25~8:35

「満員御礼」

🎶琉球音楽演奏会(観覧無料)(8/3・10・17・24/無料)

沖縄の豊かな文化を感じる贅沢なひととき

①10:00~10:30 ②11:00~11:30 ③14:00~14:30 ④16:00~16:30

場所:首里杜館1階 無料休憩所

🏝海洋博(EXPO75)50周年記念展(6/6~9/28/無料)

海洋博覧会当時の貴重な資料を展示!

場所:首里杜館1階レビューホール

📞申込開始日:7月21日(月)〜(一部プログラムは28日〜)

☎予約&お問合せ:098-886-2279(受付 9:00〜18:00)

※定員制プログラムはお早めに!

詳細は、首里城HPをチェック!

🔗https://oki-park.jp/shurijo/events/detail/10120

+ 続きを読む