葛西城の創建ははっきりしませんが、関東管領山内上杉氏の目代・武蔵国守護代大石氏の一族によって築かれたとされています。足利幕府・関東管領と敵対する古河公方・足利成氏(持氏の子)を牽制しており、成氏に追われた千葉胤直が葛西城に逃れた際には、城主の大石石見守がこれを保護しています。

天文7年(1538)に北条氏に攻められ北条氏の城となりますが、徳川家康の関東移封の後は葛西氏は徳川家に使え、城跡は葛西離館・葛西御殿として改修が施されました。江戸時代には家康・秀忠・家光の三代に渡って鷹狩の際の宿泊用施設として利用されたとのことです。

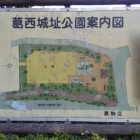

城址は葛西城址公園として整備されています。

+ 続きを読む