自宅から北に7km程と近くに在る二俣城、鳥羽山城を冬枯れの遺構観察に良好な時期と探訪しました、思惑通り地元の方々、区役所、文化財課の環境整備の賜、良好観察が出来ました感謝感激です。

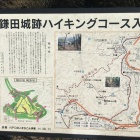

良く遺構が観察でき写真を撮り過ぎましたので北側編(駐車場から本丸)の投稿です。・・曲輪の名称は浜松市文化財課2017年3月発行の二俣城・鳥羽山城探訪マップに依ります。

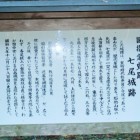

駐車場からトイレ、案内板下の堀切、本丸北門北土塁下の大堀切竪堀、草が刈られ大きさ凄さが実感、同北土塁の高さと存在感で圧倒されます。食い違いの北門を入り、本丸東側土塁は草が刈られ本来の石垣が内側、外側も良く遺構が観察できます、威圧した北土塁の内側には石垣が在った事が良く分かります、天守台は常時よく観察できます大きな存在感抜群、二の丸境の石垣、中仕切門前後の石垣、外枡形も注目です。

土塁と思ってた所が実は石垣積だったと分かる草刈り景観整備です、時期は桜が咲くまでです要お薦め!

続きます。

+ 続きを読む