山形県遊佐町を友人と訪問。途上、彼は城好きの私を酒田市の新田目城に誘ってくれて二人で攻城した。

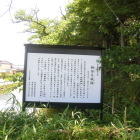

この城は築城年代は不明だが、九世紀代の出羽国府と云われる城輪柵に近く、出羽国留守所や後の国府跡と考えられており、山形県下最古の城館と云われてきた。新田目城は南北朝期から、穀倉地帯である庄内平野をめぐって群雄が割拠した戦国時代まで機能しており、その歴史は長い。

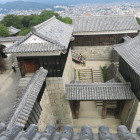

城は酒田市本楯地区の市街地、大物忌神社境内と旧本楯小学校跡地(現本楯コミュニテイセンター)に主曲輪跡が残り、周辺は市街地となっている。

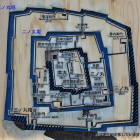

規模は東西600m、南北200mの不整長方形の中心に130m四方の主曲輪、その東にニノ曲輪(現正傳寺、梵照寺)を配し、周りを三ノ曲輪が囲み、それぞれを水堀と土塁で守る縄張であったようだ。

現状は主曲輪の東、大物忌神社境内の北・東・南側に土塁跡、北側に水掘、東・南側に水掘跡が残る。またニノ曲輪、現梵照寺境内の北東部に土塁跡が確認できる。

中世平城は概ね市街地化により遺構が湮滅しているケースが多いが新田目城は土塁・水掘が残り、かつての姿がイメージできる。

JR羽越本線「本楯駅」下車徒歩7分

車の場合は大物忌神社駐車場に駐車可能

+ 続きを読む