「岡城合戦(その3)-鬼ヶ城②」からの続きです。

岡城のある「豊後竹田駅」からローカルなJR豊肥線に乗り、思わず「南こうせつ」の歌を口ずさみながら白滝川(→戸次川→大野川)沿いの景色を楽しみました。

「汽車はゆくよ~♪ 煙はいて~♪ トンネル超えれば竹中だ~♬」

その歌詞に出てきた「竹中駅」で列車を降り、そこから「鶴賀城」を目指します。

北上する島津家久は、大友重臣の「利光宗魚」が籠る鶴賀城を包囲し攻めますが、秀吉から命を受け大友を救援しようとする「四国連合軍」と戸次川(へつぎがわ)のほとりで激戦が行われました。

私は、竹中駅から鶴賀城本丸の利光山山頂まで登ろうとしましたが、ちょっと距離がありそうなので、駅から途中までタクシーを使いました。「とある煩悩」さんの投稿で、二の丸までタクシーで直接行ける道があると書いてあったので、そこまで行ってもらおうとすると今では荒れ果てた道になっており、運転手さんから「これは無理通れない」と言われたので、成大寺からも登山道があるとの事なのでそちらに行ってもらい、そこから徒歩で登城する事にしました(成大寺から山頂本丸まで徒歩30分です)(写真①)。成大寺には城主の「利光宗魚」の墓もありました(写真②)。

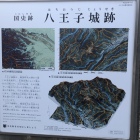

登山道の途中には、のろし台跡(写真③)、穀物倉庫跡(写真④)、堀切や畝状竪堀(写真⑤)などが見られました。二の丸には鶴賀城跡の石碑が立っており(写真⑥⑦)、そして本丸まで登ると急に眺望が開け、戸次川の合戦場を一望する事が出来ました(写真⑨-高崎山や由布鶴見の山々まで遠望できとても気持ちよかったです。自然の栗が山ほど落ちていたので持って帰り食べたらおいしいだろうなと思いましたが、とげがあり・・・痛!これは無理(笑)(写真⑩))。

利光宗魚は戦の最中に流れ弾に当たり、ここで戦死します。そして死は敵味方にもばれぬよう、しばらく家臣から伏せられたようです。鏡山城まで来るも、そこからからなかなか動かぬ援軍(大友・四国連合軍)を、宗魚はどんな思いでここから見つめ、そして亡くなっていったのでしょうか?

次は、鶴賀城(利光山)から山を下り「戸次川合戦の地」を歩きます。

+ 続きを読む