【峯城】

<駐車場他>峯城北登城口からスロープを上がった所に駐車出来ます。私は柴崎公民館に駐車しました。

<交通手段>車

<見所>曲輪・土塁・伝天守台跡

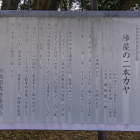

<感想>峯城の築城は正平年間(1346 - 1370年)に関盛政の5男関政実が峯氏を名乗り築いたといわれます。峯氏は以降6代続きましたが1574年、当主の峯盛祐が長島一向一揆で討死(関氏はこの時信長に従っていた。支族の峯氏も同様と思われる)すると後継者が幼小であったため、信長家臣の岡本良勝が峯城主となりました。1583年、柴田勝家に味方した滝川一益、その甥の滝川益重(一説にあの前田利益とされる人物)が攻めて落城しましたが、秀吉の包囲軍に兵糧攻めにされ奪い返され織田信雄の領地となります。小牧長久手合戦の前哨戦で再び秀吉軍に攻められて落城し1590年、岡本良勝の亀山城移封により廃城となったようです。

北の登城口から墓地を通り入城しました。墓地辺りが北東の虎口的な感じになっています。墓地脇にかんざし井戸、墓地奥からが仕切り土塁があり曲輪になっています。送電線の鉄塔や綺麗に杉が植林された曲輪跡を過ぎると虎口があり通路側に高土塁のある段曲輪があります。屋敷跡といった感があります。次に伝天守台の西側下段の広い曲輪に出ます。曲輪南側虎口付近には仕切り土塁があり、段が石積みであったような石が多く落ちています。帯曲輪南東側の登城道?と合流して南側から主郭に入ります。主郭虎口も石積みであったようで石が多く落ちています。左手の土塁上スロープを登っていくと伝天守台に着き、ここも石積みであったようです。主郭は広い楕円状で土塁と曲輪の間に深い堀がある珍しい防御遺構があります。伝天守台のある土塁と主郭は空堀で仕切り、西側下段の曲輪と一体としていた形状だったろうと思われます。

平山城表記となっていますが、北からの台地の南端に位置して周囲からは比高もあり、縄張りも山城の様相があります。しかし臨時制の詰城ではなく居住感を残した見ごたえある城跡でした。

<満足度>◆◆◇

+ 続きを読む