朝田さん、コメントありがとうございます。やはり皆様にもそのようなお困りごとがあるようですね。大平砦は特に撮影が大変そうです。なんなら小学校の前なので不信感に思われそうですね‥

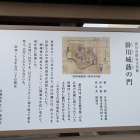

淀城ですが、前回の投稿の続きとなっています。

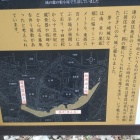

本丸探訪後、水堀沿いを歩いてみようと思ったら、柵やら店やら駐車場やらで塞がれてしまい、なかなか辿り着けませんでした。カズさんの投稿を見ると駅のホームから撮っていらしゃったようですが、その写真がたぶんベストフォトスポットだと思います。ちなみに僕はその後駅へ戻らなかったので撮れませんでした…

淀城の今残る水堀は半分以上が埋め尽くされてしまったのでなかなか貴重なものだと思います。多聞櫓台も結構綺麗に見えました。

また北西の隅櫓台石垣の上には標柱が立っていました。石垣は荒々しい野面積みでしょうか?

でもやっぱり写真が撮りにくいのでもしよかったら水堀越しに写真が撮れるところを設けて欲しいのと、もしすでにあるのならば、その案内板などを設けて欲しかったです。淀城の水堀越しの写真は皆様の投稿も見ながら、楽しみたいと思います…

+ 続きを読む