「新高山城と高山城はセットで。」

という呪縛(?)に勝手に取り憑かれ、しかしそれが決して容易ではないことは想像に難くないため、ずるずると登城を引き延ばしていました。

今回、山陽山陰路のスタンプいただき旅敢行にあたって、高山城をスパッと諦めると俄然ヤル気が出てきました💪

この日の予定は新高山城のみです。

本郷町観光協会の開館時間に合わせて宿を出発しました。

大きな二つの山が向かい合っているのが見えます。左側が新高山城。

沼田川を渡り、新高山小早川城址道を歩きます。在来線の線路を貨物列車が走り、その上に交差する線路を新幹線がゴーッと走り去るのが見えます。

近づくにつれてはっきりと見えてくる新高山城のゴツゴツの岩肌。ロッククライミングするわけではないから……と思いつつも、大丈夫かなぁと少し🤏心配に。

本郷駅から30分くらいの歩きで大手道入口に着きました。

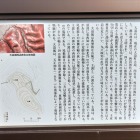

本郷町観光協会・新高山城跡を守る会さんが設置くださった案内板が心強いです。

三原市設置の史跡看板を読んでいると(やっぱり高山城も行かなきゃ……)という気持ちになりましたが、いずれまた機会があると信じて。

登城開始10分ほどで鐘の段に到着。郭も土塁もしっかりと確認できました。続いて番所跡。ここも郭の連なりがよく理解できます。

少し進むと匡真寺跡。うわっ!ステキ!!と思わず声をあげそうになる庭園の面影とたくさんの瓦片。戦いの場ではないお城の空間には人としての温かい営みが感じられます。

登城開始30分ほどで中の丸に到着しました。

本丸、釣井の段、東の丸、ライゲンガ丸とじっくり見てまわります。本丸の内枡形の礎石に惹かれました。6つの井戸を確認しましたが水をたっぷり湛えていてびっくりでした。

そして本命の詰の丸へ。

新幹線来〜い!

来たぁ〜🚄!!!!

これが見たくて登ってきたと言っても過言ではない(^^)

よく見えるように目の前の木を伐採してくださっているだろうことも、スピーカーの解説も嬉しかったです。

満足したところで西の丸・北の丸(三の丸)へ向かいます。先端の北の丸は狭くてすれすれの枯葉道を慎重に上がりました。そして振り返ると美しい段々が。眼福です。

そろそろ下ります。

ここまでどなたにもお会いしませんでしたが、下り道で三人の方にお会いしました。

一人目は毎日のように登っていらっしゃるという地元の方。

二人目は全国の山城に登っていると仰る女性の方。私より二回りくらい上かも⁈と思いましたが「がんばらなくっちゃ!」と歩いていらっしゃるお姿が逞しくもありかわいらしくもあり、とってもステキ。私も彼女のようになりたいなぁと思いました。

三人目の方とは麓でお会いしました。これから登ると仰っていたのでエールを送りました!

下山後、城友さんご推奨の駅前のラーメン屋さん「源来軒」を覗いてみましたが満員で入れずでした。このあと在来線のみで鳥取に向かうのに、乗り換え駅で食料調達できる保証がなかったので少し離れたコンビニまで走りました💨

思い出に残る一日が過ごせ感謝でした。

+ 続きを読む