宿泊先ホテルの朝食前に、田辺城と田辺藩扇ヶ浜台場(城びと未登録 和歌山県田辺市)を攻城しました。

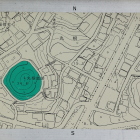

宿泊先ホテルから徒歩20分弱くらいで、水門跡説明板前(33.730506、135.372608)に着きました。

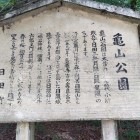

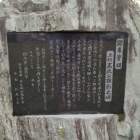

和歌山に入部した徳川頼宣の付家老の安藤直次が、田辺30,000石を賜り、1619年(元和5年)に築きました。

以降は明治時代まで安藤氏が城主をつとめ、明治初年に田辺城は廃城となり城郭は解体されました。

錦水神社脇の階段を降りた先に、水門と石垣の遺構が残っています。

錦水神社の向かって左に小さな建物を模した飾り棚があります。中に鯱瓦が展示されています。(投稿した写真ではガラスに建物が反射して見えずらいです。すみません)

攻城時間は15分くらいでした。次の攻城先=田辺藩扇ヶ浜台場(城びと未登録 和歌山県田辺市)へ徒歩で向かいました。

+ 続きを読む