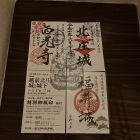

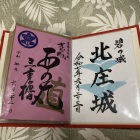

五十間長屋で100名城スタンプをスタンプ帳に押下

御城印が2種類あり…なまこ壁・辰巳用水の両方を購入

長屋には出窓が付いており…そこから石を落としたりして敵兵の侵攻に備える造り…鉄砲を撃つための狭間もある

菱櫓…橋爪門続櫓…と階段で連結している

そのため味方兵同士での連携がしやすい

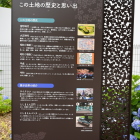

五十間長屋の後…本丸も散策…しかし現在ここは森で覆われており…天守があった頃の面影はまるで無い

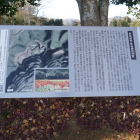

天守は慶長7年(1602年)…初代城主前田利家の死後3年後に…落雷で焼失。その後中心機能は二の丸に移ったため再建されなかった

丑寅櫓という施設もかつてはあったが…宝暦の大火(1759年)で焼失🔥…そこも今は無く跡地のみ。そこから外の景色を眺める

ここ金沢城は城の規模がデカすぎて…一回で全て周るのは無理…なので今回は五十間長屋、本丸、丑寅櫓をという事で

+ 続きを読む