京都市営バスの槙ノ尾バス停から徒歩10分弱で、神護寺参道入口(35.055154、135.672918)に着きました。

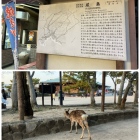

781年(天応元年)愛宕五坊の一つとして神護寺の前身が築かれたとされる説や延歴年間(782年~806年)に和気清麻呂が神護寺を創建した説などがあります。

どちらにしても、高雄城の築城時期は不明のようですが、南北朝時代、神護寺により築かれ、戦国時代には城郭寺院となった神護寺の詰の城と云われ、細川氏により使用されたようです。

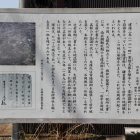

本堂裏手の多宝塔横から遊歩道が性仁親王・文覚上人の墓まで通じていて、この墓地が高雄城の郭の始まりのようです。

墓の裏手へと登るとすぐに三段の郭が現れますが、城域は整備されておらず、倒木やシダなどが生い茂ってます。

主郭の北には三日月状で土塁が残り、その向こうには大きな堀切がありました。

主郭東下の郭から斜面に竪堀がありましたが、シダに覆われていてよくわかりません。

文覚上人のお墓の位置から京都市内が望めます。(写真撮り忘れました)

攻城時間は70分くらいでした。次の攻城先=八木城を目指す為、槙ノ尾バス停から西日本JRバス➡JRを乗り継ぎ、八木駅へ向かいました。

本当は、次の攻城先=神尾山城を目指す為、槙ノ尾バス停から西日本JRバス➡JR円町➡JR千代川駅➡京都府亀岡市ふるさとバスを乗り継ぎ、宮川バス停へ向かう予定でした。

しかし、西日本JRバスが遅延した為、電車に間に合わず60分待ちとなった為、神尾山城攻城は諦め、次の八木城に行くことにしました。

+ 続きを読む