寛正年間(1460〜1466年)に内ヶ嶋為氏が築城し、この地域を支配した内ヶ嶋氏の居城です。

内ヶ嶋氏領内の白川郷の周囲に6ヶ所の金山があり、4代氏理の時、天正13年(1585年) 7月に羽柴秀吉の命で金森長近による飛騨攻めで敗北しましたが、金を蓄えていたため秀吉は内ヶ嶋氏を許し領地の経営を認めたともされます。

その後、天正13年(1585年)11月29日に天正大地震が起き、帰雲山が崩壊し帰雲城とその城下集落が埋没し、内ヶ嶋氏は滅亡したと伝わります。

埋没前の帰雲城の位置は不明で幻の城と言われ、地震で城の崩壊と共に蓄えていた金も地中に埋まったとされる埋蔵金伝説があります。

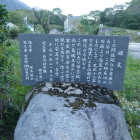

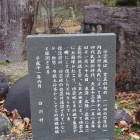

地元で推測した場所に帰雲城趾の石碑、観音像などが建てられ、帰雲山が望め生々しい崩落した山肌が見え、歴史ロマンを感じます。

消えた戦国の城として帰雲城が、テレビ愛知で2019年、2021年、2022年の3回に渡り放送され、帰雲城の館があったと考えられる場所を3回発掘調査し、木片・馬の骨・金属片が発見されました。

石碑がある所から南南西側600m程離れた所に発掘調査された場所があり、立ち入りできませんが、そばの道から見ることができます。

その発掘調査場から北側へ400m程離れた所にある高台は、帰雲城の館とセットの山城とされ、見張りをする櫓があったと想定されてます。

番組の中で千田教授・中井教授が城跡と認めた山城として紹介され、2021年に「帰雲川原城跡」として遺跡登録されました。

東側に櫓台とされる高台があり、その西側に2条の堀切があり、1条目の堀切から北側に竪堀が続いてます。

この日、内ヶ嶋氏の本城である帰雲城以外で3ヶ所の支城と1ヶ所の砦を巡り、堀切はV字の薬研掘や深い空堀でしたが、ここは浅く幅がある堀切で少し違和感がありました。

街道を抑える高台の立地で見張り用の砦と思われ、最近登録された城跡を確認でき良かったです。

+ 続きを読む