椿尾上城は1570年頃、筒井順慶が築いたとされていますが、それより以前に筒井順慶の父が、筒井氏本城の筒井城が攻略された時の備えの城として築城したとの説もあります。(この説の方が有力となっている?)

松永弾正久秀が大和を制圧後、筒井氏は一時、大和国外に逃げ延びるが、この椿尾上城を本拠に反撃を開始し、辰市の合戦で松永弾正久秀を撃破したのちに、次第に旧領を回復したとのことです。

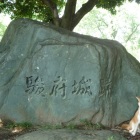

現在、椿尾上城は山林となっていますが、曲輪・土塁・空堀・堀切・石垣が良好な状態で残り、散策するには苦はありません。

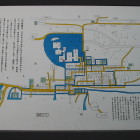

アクセスとしては、ナビで奈良県奈良市北椿尾町城山を検索して、ナビに従って進みましたが、迷いました。((+_+))途中、一切案内は出ていません。諦めかけていた時に、「この先行き止まり」の案内があり、そちらの道に進んで行くと、「行き止まり」があり、事前に調査した画像と同じ登城口にでました。!(^^)!因みに、駐車場・トイレもありません。

この城の見所としては、戦国時代の山城としては、多くの石垣が多用されて築かれていること、曲輪群の周りに土塁・空堀が良好に残っていて、規模も大きいところです。これほどの遺構が残っているにも関わらず、説明板もなく、城への案内さえないのは残念です。

兎に角、山城ファンの方には絶対にお勧めの城址です。

+ 続きを読む