JR飯田線/身延線沿線城巡り4日目の12城目は気賀陣屋です。

刑部城から転戦。気賀小学校前空スペース(34.809611、137.654405)に路駐しました。

気賀陣屋は近藤秀用の次男である近藤用可によって築かれた陣屋です。

「近藤五家」や「引佐五近藤」のひとつである気賀近藤氏は、用可以降12代にわたって気賀関所を預かり、1869年(明治2年)の関所廃止まで代々この地を支配していました。

なお気賀関所は、箱根関所・新居(今切)関所とともに「東海道の三関所」と呼ばれていました。

1871年(明治4年)には陣屋跡に気賀小学校が設立され、現在も残っています。

小学校の前に毎年幕府に献上したという陣屋ゆかりの椎の木があり、天然記念物に指定されています。今回は椎の木と説明板を確認して撤収しました。

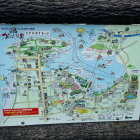

近くに気賀関所がありますが、以前、次男と「井伊直虎ゆかりを巡るツアー」で訪問している為、今回は素通りです。

攻城時間は5分くらいでした。

+ 続きを読む